- JA

- EN

PRODUCTS製品情報

SUSTAINABILITYサステナビリティ

R&D研究開発

CSR社会への貢献

COMPANY会社情報

SEARCH検索

ポリエチレンガイドPOLYETHYLENE GUIDE

複合プラにもフィラー分散にもこれ1つ 相溶化材で叶える、環境対応と性能の両立

2025.10.14

日本ポリエチレンが開発した相溶化材は、分離が困難な混合プラスチックのリサイクル性や、樹脂と混ざりにくいバイオマス由来フィラーの分散性を向上させ、環境負荷の低減とサーキュラーエコノミーの推進に寄与します。

環境問題とプラスチック廃棄物の現状

プラスチックは現代社会において欠かせない材料ですが、その利便性の裏には深刻な環境問題が潜んでいます。特に、プラスチック廃棄物の処理は、地球規模での環境課題の一因となっています。なかでも、多層フィルムや複合材料といった異なる種類のプラスチックが組み合わさった製品は、リサイクルが非常に困難です。

例えば、多層フィルムは食品包装や医療用パッケージなどで広く使用されており、ポリエチレン(PE)、ポリアミド(PA)、エチレンービニルアルコール共重合体(EVOH)など、複数のプラスチックが組み合わされています。これにより、軽量で高強度、内容物の保護性能に優れた包装材が実現されています。

しかしながら、異なる種類のプラスチックが層状に重なっているため、リサイクルが難しいという課題があります。これらの素材は互いに混ざり合わず、単一のプラスチックと同様の方法でリサイクルすることができません。その結果、多層フィルムなどのプラスチック廃棄物は、通常のリサイクルプロセスでは分別・処理が困難であり、最終的には焼却または埋立処分されることになります。

サーキュラーエコノミーとプラスチックリサイクル

サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは、資源の使用を最小限に抑え、廃棄物をリサイクルや再利用することで、持続可能な社会の実現を目指す経済モデルです。このモデルは、従来の使い捨て型の線形経済からの転換を図り、政府も率先して資源の循環利用を促進しています。

このような背景のもと、混合プラスチックのリサイクルは、プラスチック廃棄物における資源循環化の重要な課題のひとつとされています。この課題を解決するためには、異種プラスチック間の相溶性を向上させる技術の開発が不可欠です。

バイオマス原料由来フィラー の使用による環境負荷低減とその課題

バイオマス由来フィラーの使用は、環境負荷の低減に直接つながる大きな利点があります。これをプラスチックに配合することで、使用する樹脂量を削減できるほか、使用済み製品を焼却処分する際には、フィラー分がカーボンニュートラルに貢献します。結果として、プラスチック製品のライフサイクル全体における環境負荷を軽減することが可能です。

さらに、バイオマス由来フィラーは自然由来の材料であるため、適切に処理された場合には生分解性を持つことが多く、廃棄物処理時の環境負荷が低く抑えられ、プラスチックのリサイクルプロセスにも有益です。

しかしながら、バイオマス由来フィラーとPEとのコンパウンドでは、フィラーの含有率を高めることが難しく、衝撃強度などの物性が低下するという課題があります。これは、PEが炭素と水素のみからなる単純な構造であるのに対し、バイオマス由来フィラーは多様な官能基を含むため、分子間の相互作用が弱く、相溶しにくいことに起因します。その結果、フィラーが凝集しやすく、製品性能の低下を招くため、大量に添加することが困難です。

環境負荷のさらなる低減には、より多くのバイオマス由来フィラーを安定して添加できることが望ましく、PEなどのプラスチックへの分散性の向上が求められています。

相溶化材による解決策

日本ポリエチレンが新たに開発した、混合プラスチックのリサイクル向け相溶化材は、PEとPA、EVOHなどの異種材料を相溶化することができ、透明性や引張破断伸度などの物性低下を抑制しつつ、リサイクル性を向上させることでサーキュラーエコノミーの推進に貢献します。また、フィラーの分散性を向上させることで、物性低下の抑制や添加量の増加にも寄与します。以下に、相溶化材の代表的な特長をご紹介します。

- 異種材料の相溶性

PEと他素材をブレンドする際に相溶化材を添加することで、相溶性を高めることができます。無水マレイン酸と反応性を持つ材料との組み合わせでは、より効果的です。通常、異種材料をブレンドすると透明性や耐衝撃性が低下する傾向がありますが、相溶化材の併用により、これらの物性低下を抑制することが可能です。 - フィラー分散性の向上

PEにフィラーをブレンドする際に相溶化材を併用することで、分散性が向上します。無水マレイン酸の働きにより、PEマトリックスからのフィラー脱落を防ぎ、耐衝撃性などの物性低下を抑えることができます。無水マレイン酸と相互作用を持つ有機フィラーや無機フィラーなど、さまざまな素材に対応可能です。- 相溶化材に特化した樹脂設計

従来、接着用途で使用されていた無水マレイン酸変性ポリエチレンを相溶化材として利用する事例もありましたが、接着向けであるため、相溶化性能としては十分ではありませんでした。また、低分子量タイプの相溶化材は、混合プラスチックを混練したリサイクル材の透明性向上には効果を発揮しますが、その他の物性が低下する傾向があります。

日本ポリエチレンの相溶化材は、相溶化性能に特化した独自の樹脂設計と、無水マレイン酸による変性技術により、リサイクル材の透明性向上と物性低下の抑制を両立しています。極性基で変性したグレードに加え、無水マレイン酸とメチルアクリレートを共重合したレクスパール™ ETも相溶化材として使用可能です。

- 相溶化材に特化した樹脂設計

用途例1:ポリエチレンとポリアミドの多層フィルム

包装フィルムによく使用されるPEとPAの多層フィルムは、破砕して溶融混練しただけでは相溶せず、透明性や引張破断伸度などの物性が著しく低下し、フィルム化が困難になる場合があります。日本ポリエチレンの相溶化材を添加することで、PAが微分散し、物性の低下が抑制され、フィルム化が可能となります。

図1に示すように、相溶化材を添加しない場合は透明性の低いPEとPAの混合物も、相溶化材を添加することで透明性が向上します。

図1 相溶化材添加有無での混合プラスチックの透明性差異

(PE:70 %、ナイロン(Ny):30 %の混合プラスチックに対し、左:相溶化材未添加、右:相溶化材20 wt%添加。70 μm厚のインフレーション成形フィルムでの比較)

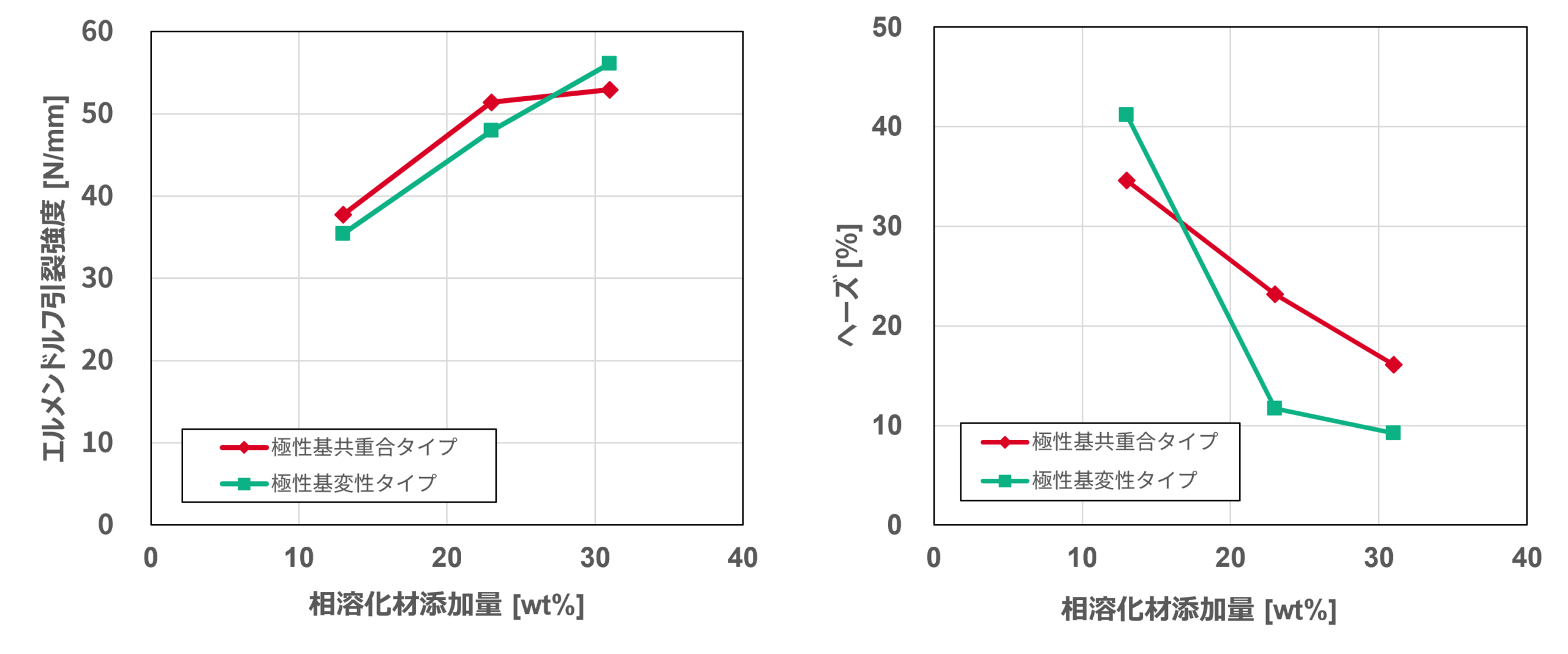

この物性低下抑制や透明性の向上効果は、相溶化材の添加量が多いほど顕著になります(図2)。

また、多層フィルム生産時に発生する端材を利用することで、廃プラスチックの削減による環境負荷の低減に寄与するだけでなく、生産ロス削減や歩留まりの向上といったコスト面でのメリットも得られます。

図2 相溶化材添加量に対する引裂強度およびヘーズの変化

(PE:70 %、Ny:30 %の混合プラスチックに対し相溶化材を添加。測定サンプル:70 μm厚のインフレーション成形フィルム)

用途例2:木粉ブレンド

バイオマス由来フィラーをPEに相溶化させる際には、架橋形成による流動性の低下を抑えることが課題となります。しかし、高流動グレードでは、素材自体が高い流動性を持つことに加え、架橋形成が起こりにくいポリマー設計により、流動性の低下を抑えることが可能です。

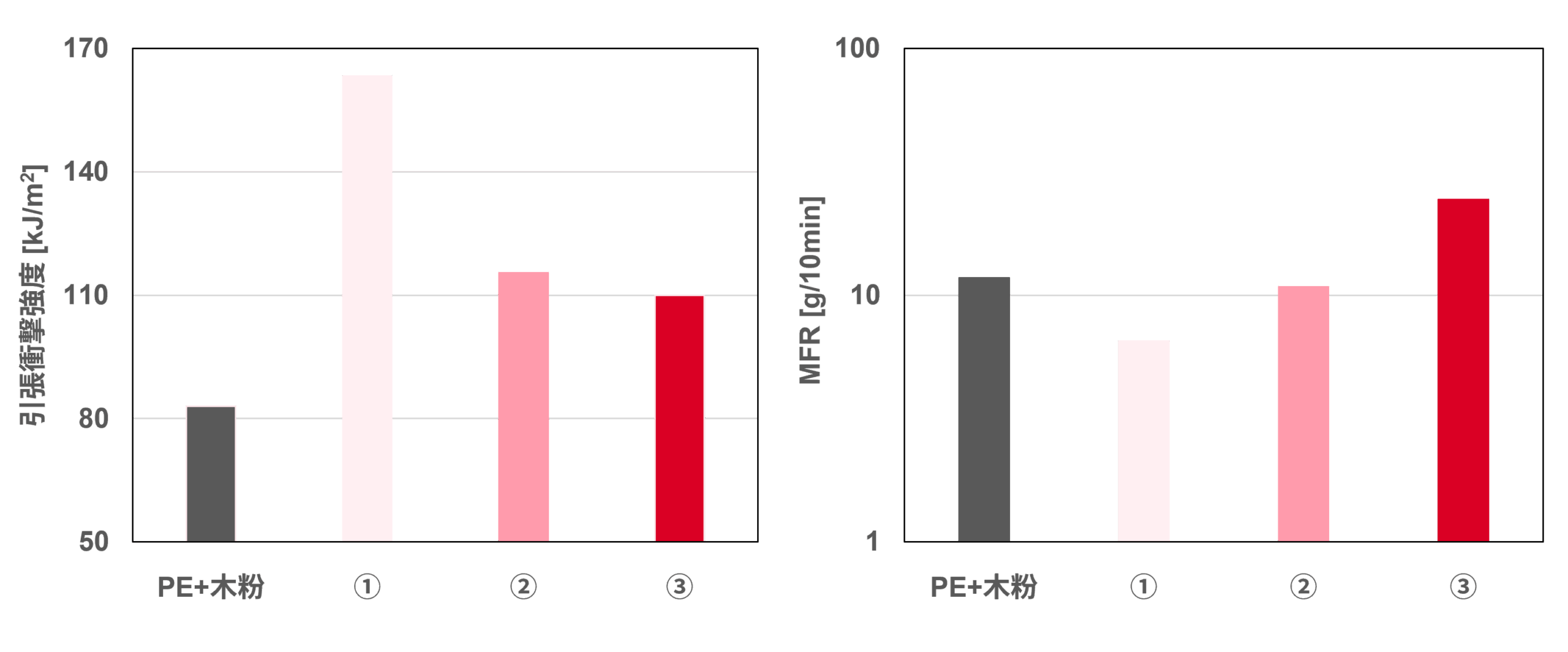

ここでは直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)に木粉を20 wt%ブレンドした系における相溶化の事例をご紹介します(図3)。LLDPEと木粉のみをブレンドした場合、界面強度が低く、靭性が低下して引張衝撃強さが減少する傾向にあります。この系に対し、相溶化材として極性基変性タイプ、極性基共重合タイプ、極性基共重合・高MFRタイプをLLDPEに対して、それぞれ20 wt%添加したところ、耐衝撃性の向上が確認されました。

この効果は、相溶化材がLLDPEと木粉の界面に介在し、極性基と木粉中の水酸基が結合を形成することで界面強度が向上するためと考えられます。

一方、流動性については、添加するタイプによって挙動が異なります。極性基変性タイプを添加した系では、架橋形成により流動性が低下する傾向がありますが、極性基共重合タイプでは流動性を維持できます。さらに、極性基共重合・MFRタイプでは流動性の向上効果も得られます。

このように、相溶化効果を持ちながら、使用するタイプに応じて流動性の調整が柔軟に行える点が、大きな特長です。

図3 木粉20 wt%ブレンド相溶化における耐衝撃性向上効果と流動性変化

図3 木粉20 wt%ブレンド相溶化における耐衝撃性向上効果と流動性変化

(①極性基変性タイプを20 wt%添加。②極性基共重合タイプを20 wt%添加。③極性基共重合・高MFRタイプを20 wt%添加。)

環境への貢献

日本ポリエチレンの相溶化材は、環境保護と資源管理、省資源化、環境負荷の低減において大きな貢献が期待されています。混合プラスチックの相溶性を向上させることで、リサイクル効率が飛躍的に改善されます。これにより、廃棄物の量が減少し、焼却処理や埋立処分も低減されます。

その結果、埋立地の圧迫が軽減されるとともに、焼却による二酸化炭素や有害ガスの排出が抑制され、地球温暖化の防止や大気汚染の緩和に寄与します。

相溶化材の技術は、リサイクル対象となるプラスチック製品の種類や構成の複雑さに関わらず、より広範なリサイクル適用を可能にします。これにより、プラスチック廃棄物の資源循環が一層効率化され、廃棄物削減の目標達成とサーキュラーエコノミーの実現に向けた重要なステップとなります。

さらに、リサイクル材の品質向上にも寄与するため、再生プラスチックの市場価値の向上も期待されます。

未来への展望

プラスチックリサイクルの改善は、環境保護や資源管理の観点から、ますます重要性を増しています。

中でも、相溶化材の導入は異種プラスチックのリサイクルにおける有力な解決策の一つであり、今後の技術進歩に伴って、より効果的な手法の開発が進むことが期待されています。

企業や研究機関が連携し、相溶化材の普及と技術の改良を推進することで、持続可能なプラスチック利用の実現に向けた取り組みはさらに加速するでしょう。

このように、相溶化材を活用した異種プラスチックのリサイクル技術は、環境問題の解決やサーキュラーエコノミーの推進において、重要な役割を担っています。

今後、この技術のさらなる普及が、持続可能な社会の構築に向けた大きな一歩となる可能性があります。

お問い合わせ

より詳しい内容やサンプル提供をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。オンライン面談などで相溶化材の特長や、ご要望に応じた使用方法について詳しくご説明し、最適なグレードをご提案いたします。

詳細に関するお問い合わせはこちら

免責事項

本記事に記載された試験結果、技術情報、推奨事項等は、弊社が蓄積した経験および実験室データに基づいて作成したもので、異なった条件下で使用される製品にそのまま適用できるとは限りません。

従いまして、お客様の製品、使用条件にそのまま適用できることを保証するものではなく、それらの活用に関してはお客様で責任を持って判断する必要があります。

弊社はいかなる場合においても、本製品を単独または他の製品と組み合わせて使用した場合の、製品への適合性及び本書に記載された用途における市場性と安全性については保証しません。

こちらの記事もおすすめ

CONTACTお問い合わせ

お仕事のご依頼・ご相談はお気軽にご相談ください。

お客様に最適なソリューションをご提案いたします。